Die BaFaWe Geschichte

BAFAWE – Bayrische Faltboot Werft – 1919 -1924

Die Idee

In preußischen Ländern dominierten nach dem Ersten Weltkrieg elegante Holzboote das Bild. „Hadernkähne“ oder „Lumpenkreuzer“ wurden ablehnend beäugt und verspottet. Dass die Vorteile der zerlegbaren Boote – leicht transportierbar an den Oberlauf eines Flusses und aufzubauen -nach dem Fahrvergnügen ebenso schnell wieder abzubauen und zusammen zu packen – im hohen, vorwiegend flachen Norden nicht erkannt wurden, mag landschaftliche Ursachen haben.

So waren es auch drei Faltbootenthusiasten aus München, die davon überzeugt waren, dass aus der kleinen Faltbootgemeinde der Vorkriegszeit eine neue Sport- und Freizeitbewegung entstehen würde, und die Idee hatten, nicht nur die technische Weiterentwicklung des Faltbootes voranzutreiben, sondern auch neue Produktionsmethoden anzuwenden. Henry Ford hatte es vorgemacht, ein Chassis mit diversen Karosserien auszustatten. Eine Serienanfertigung in hohen Stückzahlen aus dem Baukastensystem zu moderaten Preisen, das Faltboot für Jedermann. Ein Ausstellungs- und Verkaufsraum in Münchens Innenstadt sollte das Faltboot für die vorbeiströmenden Passanten in Szene setzten.

Aus den USA hatten die Männer auch die Ideen importiert, eine werfteigene Zeitschrift, Bücher zum Faltbootfahren, Flusskarten, Aufbauanleitungen, Pegelstände und Reparatursets anzubieten. Darüber hinaus sollten Filme gezeigt, Vorträge gehalten und Schnuppertouren angeboten werden. Ein firmeneigenes Reisebüro sollte Freizeiten planen und Touren zusammenstellen.

Die Unternehmensgeschichte

Im Jahre 1919 war die Idee so weit gereift, dass sich der Faltbootbau Hans Hart, die „Hart-Compagnie“, und der Faltbootbau Karl Steiner, zusammenschlossen. Im Juni 1920 fusionierten sie zur Bayrischen Faltbootwerft Steiner & Hart GmbH, die sie unter dem Namen BAFAWE in die Warenzeichenrolle des Reichspatentamtes eintragen ließen. Sie profitierten von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die sie vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Wasser gesammelt hatten, und ihrer Bekanntheit in der wachsenden Anhängerschar des Faltbootsports. Geschäftsführer wurden Hans Hart und der zu dem Duo gestoßene Hans Berger, der zwar keine Werft betrieb, seine Zukunft jedoch ebenfalls im Faltbootbau sah.

Nach einem vielversprechenden Start sorgte die galoppierende Inflation ab 1922 für schwindende Liquidität auf Seiten der Werft und möglicher Kunden. Neue Gesellschafter mit Kapital wurden gesucht und mit Leonhard Freyberger und Josef Mayr gefunden. Aus der Bayrischen Faltbootwerft Hart und Steiner GmbH wurde BAFAWE-Sport – Vereinigte Faltboot- und Sportartikelwerke, dann zu BAFAWE-Freyberger-Südsport umbenannt, hieß kurzzeitig BAFAWE-Sport GmbH – Freyberger und Berger und benannte sich Anfang 1924 in BAFAWE-AG Freyberger, Berger und Mayr um. Die Firma zog in größere Räumlichkeiten; hatte mittlerweile ca. 40 Vertragshändler deutschlandweit. Die wirtschaftliche Lage blieb jedoch angespannt. Steiner und Hart hatten die Firma verlassen. Ein Anwalt insistierte zudem beim Registergericht und der Handelskammer wegen der wechselnden Firmennamen und nicht immer korrekt erfolgter Registrierung. Mitte des Jahres 1924 wurde die Firma aufgelöst. Im Juni 1924 gründete Hans Berger „Sportberger“. Er übernahm den BAFAWE-Verkauf für Süd- und Westdeutschland. Im Dezember 1924 ließen sich Freyberger, Mayr und Berger als Vorstandsmitglieder der BAFAWE AG löschen.

Die Probleme, die zur Auflösung der Werft geführt hatten, waren sicherlich wirtschaftlicher Natur. Aber auch die politischen Turbulenzen der jungen Republik Anfang der 20er Jahre dürften ihren Anteil dazu beigetragen haben. Die Kämpfe in der Pfalz, die kommunistischen Aufstände im Nachbarland Thüringen und der Ruhrkampf gingen an München nicht spurlos vorüber. Rechtsradikale flohen aus Preußen und sammelten sich in Bayern, besonders in München. Im September 1923 wurde der Ausnahmezustand verhängt, im November startete Hitler seinen Putschversuch. Die Menschen hatten Angst vor Gewaltausbrüchen und Hungersnöten. Auch nach Einführung der Rentenmark lief die Konjunktur nur schleppend wieder an. Keine gute Zeit, mit Faltbooten Geld zu verdienen.

Die leitenden Herren der BAFAWE im Verkaufsraum, 1924 AHB

Die Gesellschafter

Hans Hart baute ab 1919 in seiner „Hart Compagnie“ Boote nach dem damaligen Stand der Technik: mit Leinenhaut, rechteckiger Öffnung, ohne Kniehebelspannung oder hölzernem Süllrand, nur mit aufgespanntem Wellenbrecher. Noch befanden sich seine Modelle auf dem Niveau von „Faltbootbasteleien“, wurden aber auf Ausstellungen gezeigt und über die Grenzen Münchens hinaus bekannt. Er sicherte sich die Mitarbeit des Konstrukteurs Karl Schöner, der die Verbesserungsvorschläge von Hart in Konstruktionszeichnungen festhielt und zur Umsetzung brachte. Das „Isarion“, ein Wildwasser-Faltboot, war eine gelungene Umsetzung. Hart arbeitete mit Karl Steiner zusammen, der früher als er selbst über eine Werkstatt und Maschinen verfügte.

3 BAFAWE-Isarion Wildwasser-Einer. Auch Frauen mochten Faltboote! AHB

Geschäftsräume der Hart-Compagnie 1919 AHB

Die erfolgreiche Zusammenarbeit führte dann im Juni 1920 zur Fusion der beiden Werften zu BAFAWE. Im Sommer 1923 verließ Hart BAFAWE. Er war noch kurz Alleinvertreter in Bayern und Österreich, konzentrierte sich aber ab dem Herbst wieder auf seine eigene Werft und baute noch 50 Jahre erfolgreich Faltboote.

Karl Steiner, Gründungsmitglied des ersten deutschen Faltboot-Clubs, der Faltbootabteilung des Deutschen Touring Clubs – F.A.d.D.T.C. (DTC, gegründet 1912), wurde 1916, nachdem der langjährigen Vorsitzenden des DTC, Lehrer Hällmayr, vor Verdun auf dem „Feld der Ehre“ gefallen war, mit der Leitung der Faltboot-Abteilung betraut. Das erste Domizil der F.A. war Steiners Gartenhaus in der Nähe der Isar. Der originellere Treffpunkt, die „Mittagsinsel“, lag in der Isar kurz vor dem Zusammenfluss von Isar und Loisach. Am stärksten Bäumchen der Insel war ein Kästchen mit einem „Gipfelbuch“ angebracht, in das man sich nach Bergsteigersitte eintrug.

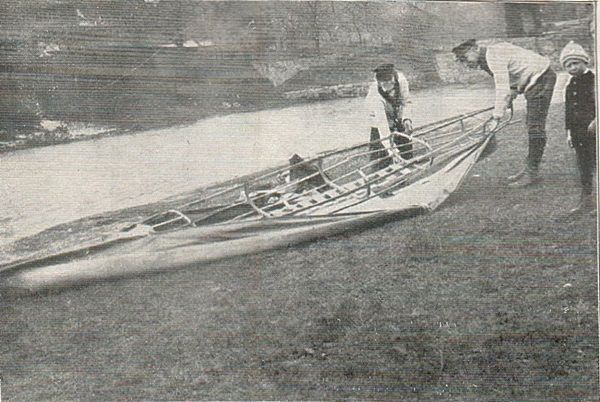

Steiner verfügte über Erfahrungen in der Holz- und Textilverarbeitung – seine Familie stellte Reformmöbel her – und beschloss seine Fähigkeiten im Faltbootbau einzusetzen. Im Frühjahr 1919 stellte er erste Boote auf der Kanuausstellung in Leipzig aus. 1920 gründete er mit Hart BAFAWE.

Steiner Dreierfaltboot zeigt seine Tragfähigkeit 1919 AHB

Steiner Dreierfaltboot zeigt seine Tragfähigkeit 1919 AHB

Sein Ehrgeiz trieb ihn dazu, die Konstruktionen der Konkurrenten zu studieren, Schwachpunkte aufzuspüren und bei seinen eigenen Bauten zu vermeiden. Im Laufe der nächsten Jahre bewiesen rund zwei Dutzend Patente seinen Innovationsgeist. Er wurde als Konstrukteur in einem Atemzug mit Johann Klepper und Hermann Locher (Leipziger-Faltboot-Bau, L.F.B.) genannt. Zudem gab er ab 1920 die Broschüre „Das Faltboot“ heraus, die den Leser informieren und für den noch jungen Sport begeistern sollte. Ende 1921, vor der Fusion mit Südsport verließ er BAFAWE und München, um die Steinerwerft auf seinem Anwesen in Riederau am Ammersee weiterzuführen.

Steiner baute fortan moderne, qualitativ hochwertige, extrem klein zu verpackende Boote, die jedoch ihren Preis hatten. Mitte der 20er Jahre stellte er Faltbootgerüste aus Duraluminium her, dem Hightech-Material aus dem Luftschiffbau und nannte sie „Reform-Faltboote“. Wegen des extrem hohen Materialpreises gab es sie aber auch in einer Stahl- oder Holzausführung.

1924 verlegte er seine Werft kurzzeitig nach Konstanz, ab 1928 nach Berlin. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre stellte er den Faltbootbau ein. Karl Steiner war der Erste, der 1923 die Idee zu einem Faltboot-Museum hatte und umsetzte.

Leonard Freyberger baute schon vor dem Ersten Weltkrieg sein „Freya-Boot“. Ob der Name der nordischen Göttin der Liebe geschuldet war oder eine Verkürzung seines Namens, ist nicht bekannt. Der offene Einsitzer, der eine entfernte Ähnlichkeit mit heutigen Packrafts aufweist (oder einer ausgelatschten Ballerina), war ein simples Leichtgewicht, problemlos zu transportieren und aufzubauen, kurz und wendig und ideal für die Befahrung bayrischer Wildflüsse.

Freya Einer vor dem 1.Weltkrieg AHB

Nach dem Ersten Weltkrieg verkaufte er seine Boote unter dem Namen „Freyberger und Rest“. In einem solchen Zweisitzer-Boot starteten die beiden Herren bei der ersten Isar-Regatta 1921 von Bad Tölz nach München und beendeten sie mit einer Zeit von 3:49:18, knapp 9 Minuten hinter Engel – Popich in einem Leipziger Faltboot.

Ende 1921 gründete Steiner mit Gesellschaftern die „Vereinigte Münchner-Hamburger Faltbootwerft GmbH“. Sein Ziel war, Boote über die Grenzen Bayerns hinaus zu verkaufen. 1922 befand sich die Werft in der Rumfordstraße 3 in München. Ob es ihm je gelang, mehr als einen Vertreter in Hamburg zu installieren, bleibt zweifelhaft. Unzweifelhaft ist dagegen, dass die Boote „System Freyberger“ auch bei der Isarregatta 1922 sehr erfolgreich abschnitten. 1923 stieg er zusammen mit Josef Mayrs Südsport bei BAFAWE ein, nach deren Ende er dem Faltbootbau den Rücken kehrte

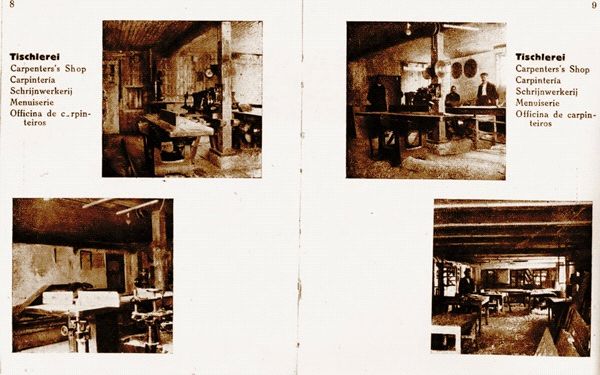

Josef Mayr besaß einen holzverarbeitenden Betrieb bei Sulzberg im Allgäu. Er beschloss, angeregt durch seine Faltboot besessenen Freunde in München, auch in die Faltbootproduktion einzusteigen. In seiner gut ausgerüsteten Schreiner- und Holzbiegerei wurden, mit Hilfe eines Dutzend Mitarbeiter, diverse Gerüstteile, z. B. dampfgebogenen Steven und Spanten, serienmäßig angefertigt. Der Ausstoß an Gerüstteilen war so hoch, dass BAFAWE nicht alle abnehmen konnte und Mayr auch andere kleine Münchener und bayrische Werften belieferte, wodurch diese Boote der „Münchener Schule“ oft schwer den einzelnen Werften zuzuordnen sind.

Mayr versuchte sich auch selbst im Faltbootbau und brachte eine Serie von fünfhundert preiswerten Faltbooten unter dem Namen „Südsport“ auf den Markt. Im Frühjahr 1923 wurde er Gesellschafter bei BAFAWE und übernahm den Bau der Boote komplett. Nach Auflösung von BAFAWE Ende 1924 produzierte er weiterhin Gerüste und Boote für die Firma „Sportberger“ und andere, bis Hans Berger 1932 die gesamte Produktion in seine eigene Werft in Rothschwaige übernahm.

Mayrs Werkstätten in Sulzberg BAFAWE -Bücherei

Hans Berger hatte schon 1915 sein erstes Faltboot gebastelt und nach dem Krieg kontinuierlich weiterentwickelt. Ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges rechnete sich der gelernte Bankangestellte gute Chancen aus, seinen Lebensunterhalt mit dem Bau von Faltbooten sichern zu können.

1920 stieg er als Geschäftsführer bei BAFAWE ein und entwickelte sich schnell zum Experten für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 1920 ernannte ihn der Bayrische Kanuverband zum „Faltbootobmann“. In dieser Position widmete er sich allen Aspekten des Faltbootsports und wurde bald über die Grenzen Bayerns hinaus als „Faltboot-Minister“ bekannt.

Am 7. August 1924 gründete er „Sportberger“ in Rothschwaige, im Sortiment auch Faltboote aus Sulzberg. Seine „Berger-Faltonette“ verkaufte sich gut. Der Erfolg, der BAFAWE verwehrt geblieben war, stellte sich ein. Sportberger wurde mit diversen Vertretungen und einem umfangreichen Katalogverkauf einer der Großen im deutschen Outdoorhandel (bis 1987). 1937 stellte Hans Berger die Produktion und den Vertrieb von Faltbooten ein und widmete sich fortan dem Wohnwagenbau, zu dessen Pionieren er heute zählt.

Die Werft und die Boote

Das Anfang der 1920er Jahre belächelte Bastelobjekt Faltboot entwickelte sich kontinuierlich zu einem ernst zu nehmenden Sportgerät. Nachdem die gröbsten Mängel beseitigt waren, sich die anfänglichen „Hängematten“ in stabile Boote verwandelt hatten, begannen sie den Vorsprung der Holzboote aufzuholen. Bereits 1925 zur 5. Isar-Regatta verkündete Carl J. Luther stolz, dass es nun so viele Faltboote wie Holzboote gäbe.

Die Werft verfügte außer dem Verkaufsraum von Hans Hart über zwei Produktionsstätten. Karl Steiner betrieb seine Werkstatt bei seinem Landhaus in Riederau am Ammersee und besaß ein Gartengrundstück im Priel 62 bei München-Bogenhausen mit zwei Gebäuden. Hier wurden auch weiterhin die Boote gebaut, als BAFAWE im Oktober 1920 in die Ottostraße 12 in der Nähe der Innenstadt wechselte. Im August schaltete man die erste Anzeige im deutschlandweit erscheinenden Kanusport

Anfangs wurden die bereits vorhandenen Modelle von Steiner und Hart 1919 unter dem Namen BAFAWE weiterproduziert. Die Boote von Hart waren auf die wilderen bayerischen Flüsse zugeschnitten, die von Steiner eher elegante Boote für Seen und größere Flüsse.

Für den Anfang nicht schlecht, aber die Freunde hatten jede Menge innovative Ideen.

Die Frage war: was ließ sich an fortschrittlichen Modellideen verkaufen und vor allem wie war es wirtschaftlich, Serienarbeit preiswert herzustellen?

Steiner Dreier Anfang 1920 – eher was für Seen Kanusport

Die maschinelle Ausrüstung, der Platz in den Werkräumen und die Finanzen für weitere Investitionen waren beschränkt. Bauteile, die arbeitsaufwendig herzustellen waren, wurden daher preiswert in größeren Mengen von holzverarbeitenden Betrieben bezogen, die sie billiger maschinell fertigen konnten.

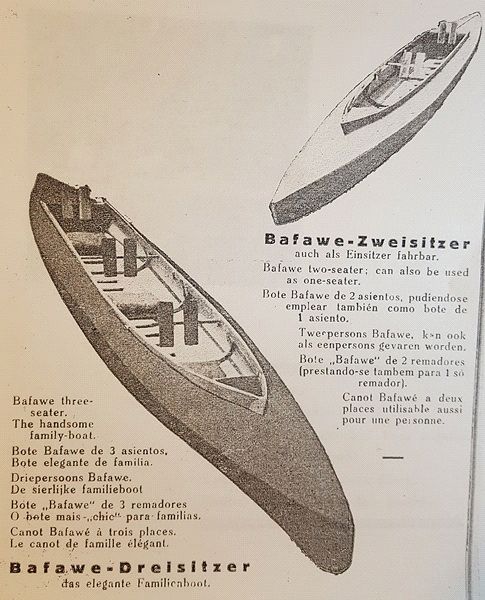

BAFAWE entwickelte Anfang 1920 für vier Modelle, die konstruktiv weitgehend identisch waren und somit einem Baukastensystem glichen. Genial einfach konstruiert, simpel und preiswert herzustellen.

BAFAWE Dreierboot AHB

Es gab zwei Einer mit 4.00m x 0,65m und 4,00m x 0,72m, den Zweier mit 4,50m x 0,72 cm und den Dreier mit 5,20m x 0,74m. Die 2cm mehr Breite des Dreiers lag am stärkeren Material der Dollborde .

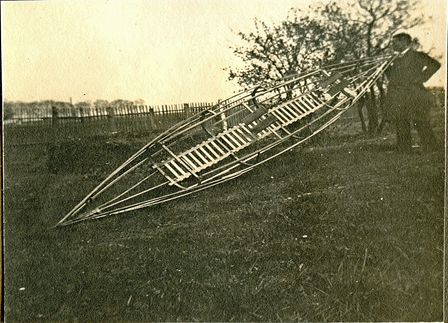

Die Gerüste aller vier Modelle bestanden aus nur zwei Sätzen dampfgebogener Spanten und Steven. Für den Süllrand gab es Rundstäbe in Besenstielstärke. Der Rest bestand aus schmalen Hochkantleisten in 2 Stärken, Senten, Bodenleitern und Dollborde wurden daraus gefertigt. Die zugekauften Leisten wurden in der Werft passend für die Modelle abgelängt, gehobelt, gebohrt und lackiert; die Spanten und Steven mit Beschlägen und Zapfen aus Messing und Alu versehen. Mit nur wenigen Schrauben, Flügelmuttern und Nieten konnten daraus Gerüste einfach, schnell und kostengünstig von angelernten Mitarbeitern unter Aufsicht eines Werkmeisters, ohne größeren Maschineneinsatz hergestellt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Werft von Anfang an von Josef Mayr beliefert, der mit Hans Berger bekannt war. Hinzu kam, dass die Preise für Holz, den Zuschnitt und dessen Verarbeitung auf dem Umland günstiger ausfielen als in den Betrieben der Landeshauptstadt.

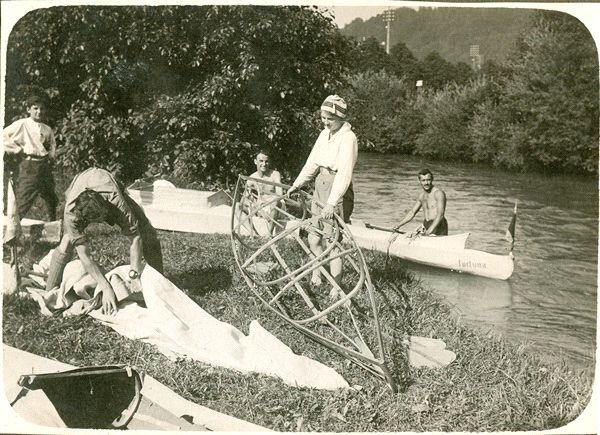

Der Bodenrost war dreiteilig und ineinander klappbar, die Steven daran mit einem Griff montierbar. Die Dollbord- und Sentenlatten konnten wie ein Zollstock ein- und ausgeklappt werden und wurden durch Laschen an den Spanten geschoben; die Dollbordstäbe zusätzlich an den Steven befestigt. Das fertig aufgebaute Gerüst schob man durch das hinten aufknöpfbare Oberdeck in die Haut hinein. Das Deck wurde mit einer Schnur, wie es bei Zelteingängen damals üblich war, geschlossen. Da keine Spannung über einen Kniehebel ausgeübt werden konnte, erforderte die Herstellung der Haut eine sorgfältige Anpassung an das jeweilige Gerüst, um einen faltenfreien, strammen Sitz zu gewährleisten. Mit einem vorne auf dem Deck aufgenähten Wellenbrecher und seitlich in die Laschen der Decksöffnung geschobene Leisten, war das Boot in zehn Minuten auf- oder abgebaut. Durch die Hochkantleisten bogen sie die Boote bei weitem nicht so durch, wie zu dieser Zeit noch üblich.

BAFAWE Kurzzweier Gerüst. 1920 noch mit geschlossenen Spanten und Leinenhaut AHB

Die Häute bestanden bis Mitte 1920 aus starkem Segeltuch, das nach Schablonen zugeschnitten und von Säcklern auf schweren elektrischen Schustermaschinen zusammengenäht wurde. Das Anpassen an das jeweilige Gerüst und eventuelle Nacharbeiten mussten von erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt werden.

Der auffälligste Mangel aller Faltboote war anfangs ihr nie wirklich dichtes Unterschiff. Es wurde viel experimentiert, ausprobiert und verworfen, um diesen Mangel zu beheben. Die noch nicht vulkanisierten Leinenhäute mussten vor dem Start gewässert werden, damit das Gewebe aufquoll und einigermaßen dicht wurde. Dennoch gehörte ein nasser Hosenboden zum sportlichen Vergnügen. Die raue Oberfläche der Häute wirkte sich ungünstig auf die Laufeigenschaften der Boote aus. Die in Mode gekommenen Rennen und Regatten verlangten geradezu nach besseren Materialien.

Nach Experimenten mit Ballon-Gummi und anderen Stoffen testete BAFAWE als erste Werft eine neue Gummihaut, die 1920 auf dem Markt gekommen war. Sowohl auf der Frühjahrs-Mustermesse in Leipzig, als auch auf der Frankfurter Messe versprach die Herstellerfirma Continental Caoutschuk & Guta-Percha Compagnie mit Sitz in Hannover, dass ihr Material an den Knickstellen nicht brechen würde. Tests bei verschiedenen Temperaturen erwiesen sich als zufriedenstellend. Schäden konnten mit Flicken und Gummilösung repariert werden. Umgehend erklärte Hans Berger die Leinenhaut als völlig obsolet und die Gummihaut zum neuen Standard. Hohe Geschmeidig- und Dehnfähigkeit und ein faltenfreier Sitz verbesserten die Laufeigenschaften. Eine lange Lebensdauer wurde bei guter Pflege garantiert. BAFAWE blieb auch in den folgenden Jahren bei der Weiterentwicklung der Faltboothaut engagiert. Nachdem die Entwicklung zuerst zu immer mehr übereinander liegenden Schichten geführt hatte, war man nach drei Jahren wieder bei einer innen und außen einmal gummierten Haut angelangt, die unempfindlicher gegen das Eindringen von Wasser in das Trägergewebe bei Beschädigung der Gummierung sein sollte.

Schon moderner mit Holzsüll, aber im Prinzip gleich geblieben Modell 1922 BAFAWE

Die Boote verkauften sich 1920/21 gut, doch die Inflation wirkte sich auch auf die Produktionskosten aus und die Preise der Boote stiegen. 1921 betrug der „Teuerungszuschlag“ 100%, keine gute Zeit für eine aufstrebende Werft mit knapper Kapitaldecke. Das Sortiment wurde mit einem Zelt für 1400,00 Mark erweitert. Boot und Zelt waren eine ideale Kombination für Wanderfahrten abseits der Zivilisation.

1921 erschien im „Kanusport“ ein Bericht über die BAFAWE-Werft ohne Verfasserangabe. Ein seltener Vorgang. Die Zeitschrift war bemüht, sich möglichst neutral in Bezug auf die Werften zu verhalten. Der Schreibstil entspricht nicht unbedingt dem des Hans Berger. Es wurde jedoch gemunkelt, dass er hinter der Geschichte stand. Sie beschreibt die Produktion, kurz bevor sie nach Sulzberg ausgelagert wurde.

Ein Nachmittag in der Faltbootwerft

Ganz anders, als in sonstigen Kleinbootwerften, sieht es hier aus. In der Regel liegen die Werften am Wasser – eine Faltboot-Werft hat dies aber durchaus nicht nötig. Ich will nun heute mal so den Betrieb der Ba.Fa.We., der Bayrischen Faltboot-Werft in München schildern.

Mit der Straßenbahn gelangt man bequem in die Fabrikanlage an der Theresienstraße 78 liegend und findet dort zunächst bereits im Hofe alle möglichen Gerüst- und Bootsteile in buntem Durcheinander vor. Hier werden die Längshölzer geschnitten, gehobelt und gebohrt, dann zugerichtet. Es wird fast ausschließlich Eschenholz verarbeitet, sowohl zu den Spanten, die außerhalb des Werks in einer Spezialfabrik hergestellt werden – sie werden über Dampf gebogen, als auch zu den Längsleisten. Jede Leiste wird untersucht, ob fehlerfrei und astrein, dann wird sie erprobt, ob nicht unsichtbare Mängel (Holzkrankheiten) ihr anhaften. Ein großer Ausschusshaufen zeugt von der sorgfältigen Prüfung. Eine Unmenge Kleinarbeit hängt an diesem Verfahren. Es muß natürlich nur trockenes Holz zur Verwendung gelangen und trotzdem muß in der Zusammenstellung immer noch Rücksicht auf weiteres „Arbeiten der Hölzer“ genommen werden. So entstehen dort die Gerüste der Boote, immer sind ganze Serien in Arbeit, denn nur dadurch sind die angemessenen Preise dieser hübschen Fahrzeuge zu verstehen. Besonders erregte noch mein Interesse ein ganz neuartiges Modell mit einem Holzkokpitrand, welcher dem Boot ein äußerst elegantes Aussehen verleiht und es zu verwechseln ähnlich mit Holzkanus macht. Jedoch darf ich darüber noch nicht weiter berichten, denn es ist noch ein Fabrikgeheimnis und wird erst in nächster Zeit die Öffentlichkeit überraschen.

Im nächsten Raum auf der anderen Seite des Hofes werden die fertiggestellten Gerüste mit einer Bootshaut versehen – es finden für diese Häute ausschließlich wasserdichte aus mehreren Schichten bestehende Stoffe Verwendung, die von der Continental Caoutchouc & Gutta-Percha Compagnie Hannover erzeugt werden und von dieser rühmlich bekannten deutschen Qualitätsfabrik im Verein mit den Erfahrungen der Werft eigens für Faltbootzwecke der Werft hergestellt werden. Die schädlichen Einwirkungen der Sonne und des Wassers auf Gummi sind bestens beseitigt, so daß die Bootshüllen eine äußerst lange Lebensdauer haben. Die Spezialhülle, ein gesetzlich geschütztes Erzeugnis, ist beinahe unverwüstlich, es kann das Boot auf Sandbänke rutschen, ohne einen Defekt befürchten zu müssen. Außerdem ist eine Reparatur sehr einfach auszuführen durch Überkleben eines gleichartigen Streifens mit Gummilösung. Die Verwendung dieser Stoffe hat eine Umwälzung auf dem Gebiet des Faltbootbaus hervorgebracht, denn die bislang üblichen nur imprägnierten Segeltuche waren nie völlig wasserdicht zu bekommen. Erst seit der Verwendung dieser gummierten Stoffe ist es möglich, ein vollkommen trockenes Bootsinnere zu erzielen.

Wie die Gerüste, werden auch die Hüllen serienmäßig fabriziert resp. zugeschnitten und auf schwersten Nähmaschinen genäht. Angepaßt auf das betreffende Gerüst muß jedoch jede Hülle besonders werden, damit eine völlige Faltenlosigkeit erzielt wird. Erst dann wird die Haut ganz fertig genäht. Eine Spezialität der Werft ist auch die faltenlose Hülle.

Nun kommt das Boot in die Fertigmontage und wird dort auf Grund der Sonderwünsche des Bestellers ausgerüstet. Zu einem Boot kommt eine Fußsteuereinrichtung, zum nächsten eine Rudereinrichtung, wieder eines wird mit Treibersegeln ausgestattet und ein anderes erhält eine 5 qm-Vollbesegelung mit Großsegel, Vorsegel, Seitenschwerter und Steuer.

Nun wandert das Boot in der Verpackungsraum, wird dort zerlegt und zu zwei kleinen Postpaketen verpackt, von denen niemand annehmen kann, dass da drinnen ein komplettes, fahrbereites Boot ist.

Versand 1922 BAFAWE

Nach all dem gesehenen müde, verweilt man rastend noch ein Weilchen im Büro und erhält dort Unmengen von Originalfotos vorgelegt von Fahrten und Abenteuer der Boote, die in alle Welt, nach Nord- und Südamerika, Italien, Schweden, Norwegen versandt werden, ja selbst die Feindstaaten England, Frankreich und so weiter beziehen Bafawe-Boote, deren Vortrefflichkeit aus der Zeugnismappe der Werft, die dick angeschwollen ist, hervorgeht. Im Büro herrscht, wie im ganzen Werk ein Hochbetrieb. Stöße von Anfragen gelangen täglich ins Haus und müssen beantwortet werden, denn jeder will was anderes wissen. Außerdem verlassen täglich große Mengen Drucksachen das Haus, werben für die Erzeugnisse, so herrscht ein tolles Leben in der ganzen Werft. Es müssen Stoffe, Schrauben, Beschläge, Nieten, usw. bestellt werden, angekommene ausgepackt und geordnet werden, damit keine Stockung in der Produktion eintritt, Reisende und Vertreter sind meist auch immer reichhaltig vorhanden, Akquisiteure loben ihre Blätter und erhalten Anzeigenaufträge oder nicht.

Von morgens bis meist spät in den Abend wirkt dort alles im größten Eifer, gleich, ob Winter oder Sommer, die Firma hat es verstanden, ihren Erzeugnissen reißenden Absatz zu sichern, was Großfabrikationen und wiederum billige Herstellung bedingt.

1922

1922 war das Jahr der hölzernen Süllränder und sicheren Befestigungen des Oberdecks daran (Steiner entwickelte mehre Patente). Kräftigere Hochkantleisten für Bodenleiter, Dollbordstäbe, auch die Senten wurden verstärkt. Durch den starken Süllrand wurde eine bessere Spritzdeckenbefestigung möglich, obwohl der hintere Süllabschluss noch fehlte. Der Verschluss der Decksöffnung wurde verbessert. Die Boote waren bei moderater Gewichtszunahme robuster, bogen sich weniger durch und eigneten sich auch zum Segeln. Die Werft beschränkte sich in ihrer Werbung auf zwei Modelle, einen Zweisitzer, 4,50 x 0,72 m und einen Dreisitzer 5,20 x 0,74 m. Die Inflation trieb die Preise für beide Modelle, inklusive Zubehör, Anfang des Jahres schon auf 12.220,00, bzw. 14.620,00 Mark. Ende des Jahres waren es bereits 40.000,00 und 48.000,00 Mark.

BAFAWE Modelle 1922 BAFAWE

1923

Ab 1923 wurden die für den Bootsbau nicht unbedingt gut geeigneten dampfgebogenen Spanten (besonders in der offenen Form) durch formstabile gebaute Spanten ersetzt, die das ganze Boot noch besser zu einer tragenden Struktur verbanden. Entscheidende Schritte auf dem Weg zum modernen Faltboot, wie wir es kennen.

Die neuen stabileren Spanten 1922 BAFAWE

Was fehlte, war immer noch eine Kniehebelspannung um die Haut straff zu halten. Steiner entwickelte daher einige Patente, um an den Spanten und Steven die Spannung variieren zu können. Normalerweise war es ja bequeme Sache, das Gerüst aufgebaut ins Boot zu stellen und das Deck einfach zuzuknöpfen. Es konnte auch schnell problematisch werden, baute man z.B. die Haut nass ab, schrumpfte sie beim Trocknen schnell um mehrere Zentimeter. Mit einem Kniehebel war schon einiger Druck auszuüben, um ein Gerüst in die Haut zu drücken. Bei BAFAWE musste halt mit den Füßen gedrückt werden. Und beim Schließen der sich spannenden Deckshaut, ging das Fluchen weiter. Aber solche Fehler machten erfahrenen Faltbootler ja nicht. Es dauerte noch ein Jahr, bis BAFAWE diesen Schwachpunkt mit einem Spannhebel abstellte.

Alte Hasen bei denen es locker passt 1921 BAFAWE

Eine Zäsur stellt der Zusammenschluss von BAFAWE mit Südsport und Freyberger im Frühjahr 1923 dar. In der Zeitschrift BAFAWE-Sport 5. 23 schreibt Hans Berger, wie immer nicht um große Vergleiche verlegen:

„Nicht nur in der Eisen-, Stahl-, Elektro- und sonstiger Großindustrie wird fusioniert – nein, die gleichen Argumente, die dort gelten, die gelten auch in der Sportindustrie. Vereinfachung, Verbilligung, das sind die zwingenden Notwendigkeiten “ Zudem gab es auch noch ein neunstrophiges Gedicht, von denen hier nur die beiden ersten zitiert werden:

Eine Faust ist nichts im Kampfe,

Einigkeit verleiht erst Stärke,

Deshalb reichen sich die Hände

Drei erlesene Faltbootwerke.

Ihre Namen kennt ihr alle

Faltbootleut auf Fluß und See

Es sind die besten Deutschen Marken

Freyberger, Südsport, BaFaWe

Die neue Leitung entschied sich, nicht nur die Gerüste, sondern die kompletten Boote im Betrieb von Josef Mayr in Kempen serienweise, rationeller und preiswerter an einem Ort herzustellen. Anfangs war neben dem 4,50 m K2s und 5,20 m K2b noch von einem 3,50 m Einsitzer und einem 4,00 m Boot im Programm die Rede, diese opferte der neue Vorstand schnell der Maxime:

Wenig Modelle, wenig Varianten, viel Maschinenfertigung, große Stückzahlen. Mit nur noch 2 Wanderboot-Modelle, sollte die Herstellung der BaFaWe „fordisiert “ werden, zu der Zeit das Vorbild für rationale Herstellung (Modell T).

Die BaFaWe Mannschaft in Sulzberg 1923 BAFAWE-Bücherei

Serienproduktion Spanten und Bodenleitern

Der Anspruch war, dem Platzhirsch Klepper, der ja praktisch immer noch die Heurich-Vorkriegskonstruktionen weiter verbesserte, aber große Mengen davon verkaufte, den Rang abzulaufen. Aber die Hyperinflation führte 1923 dazu, dass nur noch anzufragende Tagespreise genannt werden konnten, es gab Notgeld, dass bald nicht mehr das Papier wert war, auf dem es gedruckt wurde. Dazu kamen die schon oben beschrieben politischen Unruhen. Unter den wirtschaftlichen Bedingungen der 2. Hälfte der 20er Jahre, hätte BAFAWE damit sicher eine Chance gehabt. Ende 1923 hatte man nach eigenen Angaben vom K2b immerhin rund 2500 Exemplare hergestellt.

Immer wieder Probleme, wenn es gerade gut läuft. Kanusport

1924 wurde das 5,20 Meter lange Boot weiter als Langzweier K2b angeboten; mit siebenundsiebzig Zentimetern Breite ein schnelles Wanderboot und mit der patentierten Spitzdecke auch wildwasserfest. Es wurde oft auch allein vom hinteren Sitz gefahren und stieg dann gut über Walzen. Seine Konstruktion galt als ebenso einfach wie ausgereift. Speziell zum Wildwasser, in dem die sportlichen Fahrer sich immer höheren Schwierigkeitsgraden stellten, passte sein nun kajakmäßig dichtes Verdeck samt jetzt besser funktionierenden Verschluss und Spritzdecke hervorragend.

Der K2b verkaufte sich so gut, dass BAFAWE sich auf dieses Modell konzentrierte und im Jahr 1924 in Sulzberg eine Serie von 1000 Booten auflegte. BAFAWE bevorzugte die sogenannte Flachpackung, die besonders vorteilhaft für den Transport in der Eisenbahn sein sollte. Bei Rennen wurde erwartet, dass man das Boot in dreißig Minuten startklar bekam. Die Aufbauzeit des K2b war, ein echtes Plus, mit zehn Minuten angegeben. Die Abbauzeit sollte bei vier Minuten liegen. Seine Form war leicht fischförmig bei stabiler Lage und genügend Reservedeplacement. Der Patentholzsüllrand mit Rille sorgte für den wasserdichten Abschluss des Cockpits. Aber es gab immer noch keinen Hebelspannmechanismus. Der gute Sitz der Haut wurde weiterhin durch Passung und Flexibilität der Haut erreicht. Die Maße betrugen jetzt 5,20 m x 0,77 m, große Sitzluke 2,10 m x 0,45 cm, Gewicht 22 kg, Tragkraft 350 kg. Die Stabtaschenlänge betrug 1,80 m und der Preis 300,- Mark.

Der K2 mit 4,50 m x 0,75 m, Sitzluke 2,10 m x 0,45 m, wog 18 kg und trug 250 kg.

Seine Packtaschenlänge war 1,60 m und er wurde für 240,- Mark angeboten.

Wegen niedrigerer Verkaufszahlen gegenüber den K2b, straffte man das Programm auf ein Universalmodell und der K2 wurde 1924 zeitweise nicht geliefert. Die 4,50 m Zweisitzer galten allgemein langsam als überholt, weil sie für 2 Personen und Gepäck recht klein waren und bei rauerem Wasser schnell zu nass liefen. Es gab aber für ein preiswertes Modell weiterhin Kunden und 1925 kam er wieder ins Programm.

K2s unter Segel beim Sonntagsausflug AHB

1925

Anfang 1925 waren rund dreitausend Exemplare vom K2b auf dem Wasser und nicht selten immer noch erfolgreich bei Rennen. Auch der lang ersehnte Hebelspannmechanismus war da, der Decksabschluss noch einmal verbessert. Dennoch sanken die Preise für das ausgereifte, aber etwas in die Jahre gekommene Modell. Bei den Händlern wurde auch Teilzahlung angeboten. 1926 ließ Berger eine neue Serie auflegen.

Der K2b fand als ständig weiterentwickeltes Modell immer noch Käufer Kanusport 1925

Für das Boot gab es eine komplette Besegelung, wodurch es zum Segelfaltboot K 26 wurde. Neben Schwertern und großem Ruder beinhaltete das Paket 4,5 Quadratmeter Segelfläche an zwei Masten. Das Boot kostete 260,00 Mark, die Großbesegelung 85,00 Mark und das Treibersegel 26,00 Mark.

Spritzdecken, Kielstreifen, Sitze, Rückenkissen und Paddel gehörten gleichfalls zur Produktpalette und wurde von Hans Berger so angepriesen:

Zum Faltbootrennen, Segeln, Wasserwandern –

nimm BAFAWE-Faltboote!

Lass die anderen!

BAFAWE Sondermodelle

Neben den beschriebenen Volumenmodellen wurde auch eine ganze Reihe weiterer Bootstypen entwickelt und in kleiner Serie bzw. auf Bestellung hergestellt. Sie dokumentieren die Innovationsfreude von BAFAWE, die Entwicklungssprünge der Boote von 1919 bis 1923. Wenn es eine Nachfrage gab, reagierte BAFAWE mit neuen Modellen.

BAFAWE Wildwasserboot

Die neugegründete Werft baute Anfang 1920 das von Schöner entwickelte Isarion-Wildwasser-Faltboot, das nach Harts Ideen für schweres Wasser konstruiert war. Ein extrem hochbordiges, 0,85 m breites Boot mit schmaler Luke, kurz, leicht und wendig, das über zusammenklappbare Spanten, ein Gerüstspannsystem und ein geschlossenes Deck verfügte. Da normale Spritzdecken von den wuchtigen Floßrutschenwalzen mangels sicherer Befestigung meist eingeschlagen wurden und das Boot volllief, sollte dies die Lösung des Problems sein. Die Breite brachte Stabilität und das steile Oberdeck sollte Wasserlast schnell ablaufen lassen. Das erste gezielt konstruierte Wildwasser-Faltboot. Um es überhaupt fahren zu können, kam ein gebogenes Paddel zum Einsatz, das zu zwei Dritteln aus Stahlrohr bestand. Wie viele es waren, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde aber auf Bestellung gebaut.

Schöner im Wildwasserboot. Die ewig unzuverlässigen Spritzdecken führten zu dieser Konstruktion AHB

Das Boot verpackt und reisefertig AHB

Das Gerüst war superleicht und simpel AHB

Aber etwas Wasser kam ja doch wohl rein AHB

Scheint aber Spaß zu machen! Hans Berger rauscht durch den Schwall. AHB

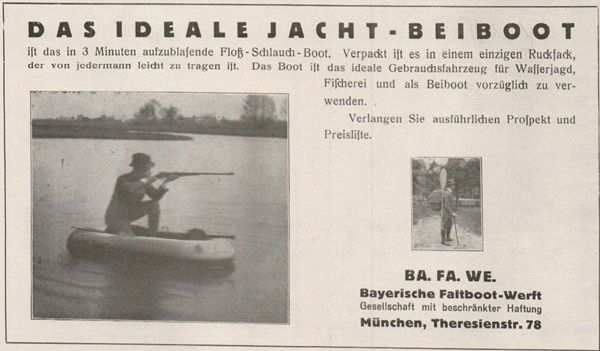

Beiboot für kleine Yachten

1920 wurde ein faltbares Beiboot für Segelboote entwickelt. Es war zehn Kilogramm schwer, in zehn Minuten aufzubauen und zu rudern. Es bestand aus einem Eschengerüst, mit drei offenen dampfgebogenen Spanten, das mit Segelleinwand oder Ballonstoff überzogen werden konnte. 2,90 Meter lang und 1,00 Meter breit, konnte es bis zu drei Personen tragen. Eine preisgünstigere Variante war unzerlegbar. Über die Verkaufszahlen ist nichts bekannt.

BAFAWE Beiboot 1920

Dingi

Im gleichen Jahr wurde die erste Segelfaltjolle, die „zerlegbare Yacht“ angeboten. 3,50 Meter lang, 1,00 Meter breit, bei einer Freibordhöhe von 30 Zentimetern, gab es sie sowohl in einer offenen wie in einer gedeckten Ausführung. Die Besegelung bestand aus einer 4,50 Quadratmeter großen Marconi-Takelung, für die man sich aufgrund der guten Eigenschaften beim Kreuzen entschieden hatte. Das Boot war für zwei Personen ausgelegt, konnte aber auch von einer Person gesegelt werden, bei Flaute gerudert oder gepaddelt. Laut BAFAWE zeichnete sich das Boot durch sichere Segeleigenschaften aus, auch bei starkem Wellengang, bestens geeignet für Regatten in der Jollenklasse. Zu einem Preis von 1000,00 Mark war es im Vergleich zu einem Festboot, relativ preiswert. In zwanzig Minuten abbaubar und in zwei Taschen verpackt, eignete es sich für den bequemen Transport in der Eisenbahn und konnte im Unterschied zu Festbooten einfacher zu verschiedenen Revieren verfrachtet werden. Zudem konnte es zuhause eingelagert werden, was einen Liegeplatz überflüssig machte und Kosten sparte. Das Faltboot-Dingi nahmen viel später andere Werften auch ins Programm.

BAFAWE Dingi AHB

BAFAWE Floß-Schlauchboote

Ein aufblasbares Floß-Schlauchboot für die Jagd und zum Angeln in sage und schreibe 10 verschiedenen Größen von 2,1 m x 1,1 m bis 7,0 m x 3,0 m bot BAFAWE 1921 an. Es kam im Rucksack mit Pumpe und konnte mit Stechpaddel oder Segel bewegt werden. Es entstand aufgrund der Zusammenarbeit mit Continental und es ist fraglich, ob mehr als einige Prototypen hergestellt wurden. Aber wie immer wollte BAFAWE sehen, ob sich sowas verkauft – und wie oft, zu früh am Markt.

Bafawe Floß-Schlauchboot 1921 Kanusport 1921

Faltcanadier

Ein Faltcanadier wurde 1921 entwickelt, dass es in einer Stechpaddel- und Ruderversion gab. Es tauchte aber in keinem Katalog zum Verkauf auf, BAFAWE verkaufte aber auch solche Prototypen. Inspiration könnten die „Ohio-Boote“, die Charles Prelle vor dem Krieg auf die Isar brachte gewesen sein. Wahrscheinlich wünschten sich einige Leute so etwas wieder. Es konnte mit Stechpaddeln gefahren oder vorwärts gerudert werden.

BAFAWE Canadier AHB

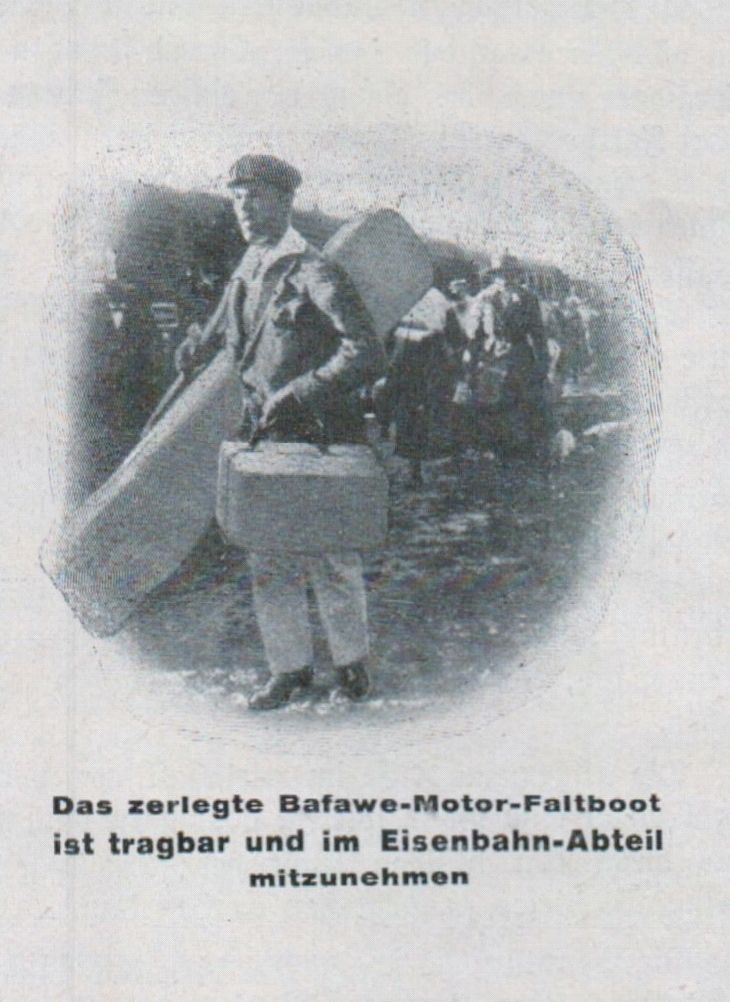

BAFAWE Motor Faltboot

Versuche das Faltboot zu motorisieren gab es zu der Zeit einige, BAFAWE gelang es1922 eine brauchbare Version zu bauen und zur Patentierung anzumelden. Ein 1 PS Zweitaktmotor, wie damals bei Leichtmotorräder verwendet, trieb über eine Welle mit unsteuerbaren Flügeln das Boot an. Das Boot war der kleine Zweisitzer, der Motor auf einer kastenförmigen Spantenkonstruktion in der Mitte des Bootes befestigt. Die Welle ging zum Heck, war dort nochmal gelagert, dann durch die Haut zur Schraube. Auch die Auspuffgase wurden durch die Haut ins Wasser geleitet. Gewicht 40 kg, in 50 Minuten aufbaubar, von 2 Personen zu tragen. Man wollte es 1923 in Serie bauen, aber die wirtschaftliche Situation verhinderte es. BAFAWE hatte sich aus einem Export Devisen versprochen, um in dem Inflationsstrudel wertbeständiges Geld zu verdienen. Hans Berger entwickelte das Boot in den nächsten Jahren weiter, ohne Öffnungen für Welle und Abgase, letztlich setzte sich am Faltboot aber der simplere Seitenborder durch.

Der feine Herr, natürlich mit Motorfaltboot BAFAWE WZ

Das BAFAWE – Ruderfaltboot

Wer nicht paddeln wollte oder ein Ruderboot als effektiver ansah, wurde bei BAFAWE auch bedient. Da vorwärts gerudert wurde, konnte man sich auch mal auf nicht so wilde Flüsse wagen. Wie die Ausleger am kleinen Zweier solide befestigt sind, kann man leider nicht recht erkennen.

Für den Flußwanderer ca. 1921 AHB

Für den See natürlich auch besegelt 1921 AHB

Der BEFAWE Dreier

Bevor der K2 auch als Dreierboot deklariert wurde, hatte BAFAWE auch kurz ein richtiges Familien-Boot im Angebot. Eine frühe Steiner Konstruktion, auch bei Rennen erfolgreich, wurde im Rahmen der Modellkonzentration Ende 1920 eingestellt.

Reichlich Platz für drei. Durfte noch etwas im Programm bleiben 1920 AHB

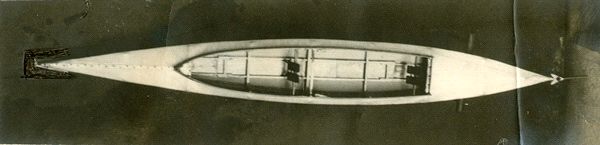

BAFAWE- Rennboote

Am deutlichsten sieht man die Fortschritte im Faltbootbau bei den Rennbooten, die Karl Schöner für BAFAWE entwickelte. Sie waren ihrer Zeit weit voraus und die ersten Faltboote, die bei großen Regatten die Holzboote schlugen, die als das Maß der Dinge im Rennbootsbau galten. Das Modell war der Clou der Berliner Sportausstellung, wo es als „Luxusausführung mit massiven Messingbeschlägen“ ausgestellt war. Es überzeugte nicht nur viele norddeutsche Faltbootgegner, sondern brachte BAFAWE auch eine Reihe Aufträge ein.

Das Rennboot 1 von 1921 wurde auch bei der Isarregatta eingesetzt, wo ein Nachteil war, dass zwingend ohne Steueranlage gefahren werden musste. Schöner hatte zwar die Enden aufgeholt, verlor in den vielen Kurven dennoch mit dem langen Boot immer wieder Fahrt. Sowohl das Einer-, als auch das Zweier-Rennboot waren über Katalog bestellbar. Die Werft gab aber keine Auskünfte über Masse, Gewichte, Tragfähigkeit oder Preise an. Man musste sie bei der Werft erfragen. Dafür waren Sonderwünsche möglich.

BAFAWE-Schöner Rennboot 1 1921 AHB

Lang läuft, R 1 in Fahrt auf seinem eigentlichen Revier AHB

BAFAWA Schöner Rennboot- Zweier BAFAWE

Das Schöner Rennboot 2 legte die Latte noch einmal höher. Um eine noch besser straffende Form zu erhalten, die nicht vom Wasser eingedrückt wurde, baute Schöner für den Boden des Bootes 4 leichte Holzschalen. Diese wurden zuerst an der Bodenleiter befestigt, dann die Spanten eingesetzt. Den Aufbau schaffte sein Fahrer in der vorgegebenen Zeit locker. Er war zwar ein guter Rennfahrer, aber nicht sonderlich vertraut mit den Gegebenheiten der Isar. Schon in den Strudeln der Tölzer Brücke schmiß er um und das passierte ihm noch zweimal, so dass er bei aller Schnelligkeit nicht gewinnen konnte ist klar. Aber bei der Isarregatta 1924 holten diese Schöner-Schalen-Faltboote bei den 2ern die Plätze 1-3 und den ersten Platz bei den Einern mit deutlichem Vorsprung. Da hatte aber Schöner schon BAFAWE verlassen. Am Ende der Faltbootzeit, fast 40 Jahre später versuchte Klepper, seine bis dahin sieggewohnten Wildwasser- und Slalomfaltboote, nach dem gleichen Prinzip und mit viel Geheimnistuerei gebaut, noch einmal gegenüber den Plastikbooten konkurrenzfähig zu machen.

Seiner Zeit weit voraus: Karl Schöner mit dem Renneiner 1922 AHB

Wirklich tauglich für das Zugabteil ist das wohl nicht.

R2 bei der Isarregatta 1923 AHB

Bei der Isar-Regatta 1923 saß Alfred Heurich an der letzten und schwersten Flossgasse und beobachtete den Einlauf der Boote. Seine Eindrücke veröffentlichte er etwas oberlehrerhaft und von sich stets in der dritten Person als dem „Erfinder des Faltbootes“ redend in der Kanu-Sport. Er kanzelte die innovativen BAFAWE, LFB, MFB, Amansis und andere als „Verböserer“ seiner, der wahren Faltbootlehre ab. Zu schmal, zu wenig flexibel im Gerüst, hätten sie nur gewonnen aufgrund der Streckenkenntnis ihrer Fahrer und nur mit viel Glück. Nur der 90 Zentimeter breite Klepperzweier fand Gnade in seinen Augen. Sein Bericht führte zu endlosen Diskussionen und bösen Kommentaren aufgebrachter Faltbootkonstrukteure. Shitstorm hin oder her: Es war eine Tatsache, dass die von Heurich bevorzugten breiten Boote mit dem „weichem Gerüst, das sich den Wellen anpasste“, obsolet und bald von den Gewässern verschwunden waren.

Weltreiseboot

Anfang der 20er Jahre setzte die Welle der Weltreisenden ein, die während der Weltwirtschaftkrise ihren Höhepunkt erreichte. Kein Wunder, dass auch das Faltboot als Reisevehikel entdeckt wurde. Die Donau war das klassische Ausfalltor in Richtung Orient. Unter der Leitung des Oberleutnants Hiller wollen die Herren Kästner und Woderer nichts weniger, als rund um die Erde. Die Donau hinab zum schwarzen Meer und in 3 Jahren übers Kaspische Meer nach Indien und Amerika zurück nach Europa, England, Hamburg, München, Landtransporte inclusive. Eine wahrlich sportliche Agenda. Neben der Münchener illustrierten Presse sponsorte BAFAWE sie und baute ein Spezialboot für die Münchener. Das 100 kg schwere Boot „Lug in´s Land“ war 6,5 Meter lang und 1,2 Meter breit und konnte 750 kg tragen. Ein Dach bzw. eine Zeltkabine konnte über das Deck gespannt und mit einem 10 qm Tuch auch gesegelt werden. Es wurde unter großem Interesse der Öffentlichkeit und Presse bei BAFAWE ausgestellt,

Warum die Herren Weltreisenden ausgerechnet Anfang des strengen Winters 1923 / 24 starteten, bleibt unbekannt. Dennoch klappte der Start in Ismaning die Isar hinab und über die Donau weiter bis hinter Wien. Hier mussten Sie wegen Eisgang und Kälte abbrechen. Ob sie wie geplant weiterfuhren, als die Donau wieder eisfrei war, oder was sonst passierte, ist nicht überliefert. Bekannt ist aber, dass ein Großteil solcher Fahrten in Wien oder spätestens in Budapest endete…

Die Herren Hiller, Kästner und Woderer sind trotz Schnee noch guter Dinge AHB

Aber reichlich kalt ist es schon AHB

Abbruch des Unternehmens auf der vereisten Donau hinter Wien AHB

Marketing

1920 brachte Karl Steiner die Broschüre „Das Faltboot“ heraus. Die kleine Auflage richtete sich an eine noch übersichtliche, sportliche Anhängerschaft, die von der Möglichkeit, ein solches Boot problemlos und einfach zu jedem Wildfluss transportieren zu können, begeistert war. Steiner lobte die von BAFAWE vertriebenen Boote und beschrieb ihre Einsatzmöglichkeiten. Er gab Tipps zum Auf- und Abbau und zur Pflege, widmete sich auch Fahr- und Sicherheitsfragen und würzte das Ganze mit aufregenden Fotos aus bayrischen Floßgassen.

Auch Hans Berger, der Mann, der schon als Jugendlicher Faltboote „gebastelt“ hatte und von der Idee beseelt war, den Faltbootsport bekannter zu machen, entschied sich im gleichen Jahr wie Karl Steiner eine Zeitschrift aufzulegen. Autodidakt auf journalistischem Gebiet mit Erfahrungen in der Werbebrache, immer bereit, etwas Neues zu wagen, traf wohl den richtigen Ton mit seiner „Faltboot-Sport“ der ersten illustrierten Zeitschrift für das gesamte Faltbootwesen. Mit seinem Mix aus Hintergrundwissen, Erfahrungsberichten und Tourenbeschreibungen erreichte er ein größeres Publikum und regelmäßige Abonnenten. 1923 fusionierte die erfolgreiche Zeitschrift mit dem offiziellen Organ des DKV „Kanu-Sport“ zu „Kanu-Sport, vereinigt mit Faltboot-Sport“ und belieferte ab 1924 regelmäßig mehrere zehntausend Leser.

Ab 1921 erschienen auch die BAFAWE-Mitteilungen einmal monatlich auf Kunstdruckpapier zu einem Abonnenten-Jahrespreis von 6,00 M.

BAFAWE gab die ersten Broschüren der BAFAWE-Bücherei heraus: „Der Kauf eines Faltbootes“ z.B. „Die Herstellung eines Faltbootes“. Herausgeber war die hauseigene Werbeabteilung unter der Leitung von Hans Berger. Durch seine vielen Publikationen bei einer breiten Öffentlichkeit bekannt und anerkannt, wurde er des Öfteren als „Faltbootminister“ tituliert.

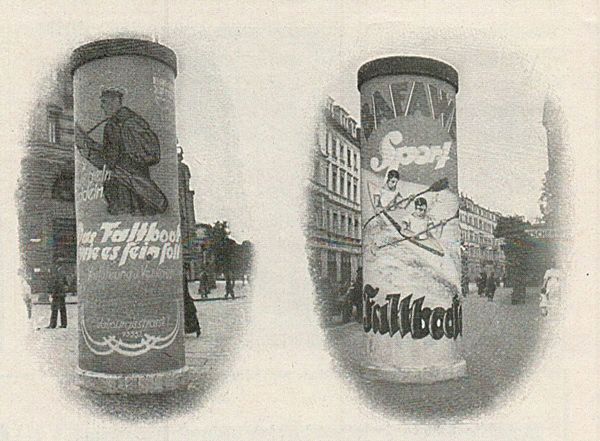

1923 wurde die „Sportzentrale“ in München in der Pettenkoferstraße 7, Ecke Mathildenstraße gegründet. Sie beherbergte die Geschäftsräume der Firma und einen Ausstellungsraum. Der Fachhandel spielte zu dieser Zeit keine Rolle. Eine Gewinnspanne zwischen fünf bis zehn Prozent machte das Geschäft für Händler unattraktiv. In der Sportzentrale wurden neben Booten und Zelten auch Wintersportartikel und sonstiges Zubehör angeboten. Im Sommer paddeln, im Winter Ski fahren. Die Zentrale lieferte Auskünfte über die Befahrbarkeit der bayrischen Flüsse und war auch Reisebüro. Zahlreiches Kartenmaterial deutscher Flüsse hingen zur Ansicht aus. Jeden Abend um achtzehn Uhr lief ein Sportfilm. Die Zentrale wurde zum Treffpunkt der „Fexe“, der damaligen Extremsportler. Das Konzept war seiner Zeit weit voraus.

1924 erschienen die BAFAWE-Nachrichten in einer Auflage von 30.000 Exemplaren!

BAFAWE Zeitung

Oder auf der Straße, wie hier in Leipzig 1924

Autor: Frank Felden

Digitale Umsetzung: Michael Ertl